文/ Dadow

“地圖上國家的邊界線畫出你我的領土,然而在這些太過筆直果斷的界線後面,人們的生活是如何因應劇烈的政治變動而受影響?"

Karelia是個跨越芬蘭與俄羅斯的區域,是芬蘭國族認同的象徵、俄羅斯聖彼得堡最後的防線,它的複雜與神祕在於經歷多次政治權力更迭。今年春季我在Aalto University 參與了由景觀建築系開的課-邊境文化景觀(Landscape and Cultural Frontier: the cultural revolution of landscapes)。我們在這門課要問的問題是:在一個原本相同文化與地理脈絡的Karelia,如何在畫下國家邊界後對應兩邊不同政治與文化背景而演化出不同的地景。類似的研究有觀察新墨西哥與墨西哥的演變,Karelia作為研究的主題更有趣也更複雜的是它經歷了極端政治變動,如同孿生雙胞胎被放置在不同環境成長,一個經歷了民主政治芬蘭與歐盟整體規劃框架,而另一邊經歷了共產主義蘇聯與蘇聯解體後的混亂。

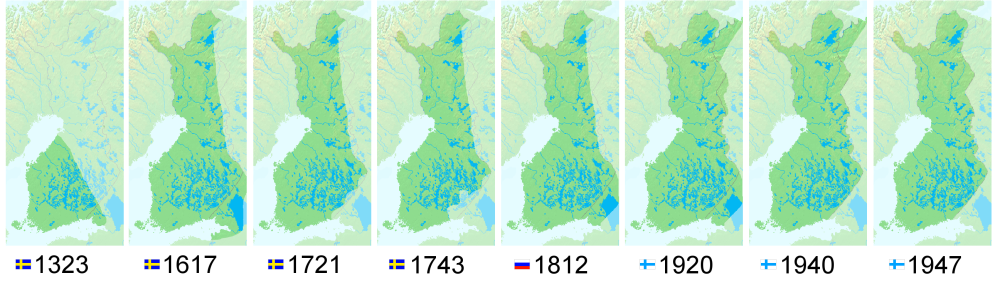

動盪的邊境

Karelia首次被一分為二是早在芬蘭還屬於瑞典時,這也成為了往後變動的參考線。在1809年芬蘭與俄羅斯統一之後,邊界嘲諷般地消失了,Karelia甚至成為了聖彼得堡有錢人的享受異國情調最方便的旅遊勝地之一。芬蘭獨立後取得了大部分Karelia的領土,1917-1944這不太長的幾年間,卻也是這個地區發展最快的時候。 芬蘭在冬季戰爭戰敗後割讓了半個Karelia給蘇聯,其中包含最古老且繁華的城市Vipuri與Ladoga湖(歐洲最大的湖泊)西岸所有的城市。芬蘭失去的佔國土面積12%, 農業面積12%, 占總人口11%的40萬Karelia住民被迫遷離家鄉。Karelia難民散落其他省分,在顛沛流離的歷史背景下促成了文化融合,目前約1/5芬蘭人可以尋根至Karelia。Karelia特殊的文化與受瑞典文化影響的西部與南部芬蘭人非常不同,舉凡飲食、建築、語言、宗教與傳統民間信仰,例如說飲食:芬蘭知名的米派與採集蘑菇的文化皆源自Karelia。信仰方面Karelia有著獨特的民間信仰與俄羅斯東正教,反映在建築上則是相對複雜的裝飾與象徵符號。

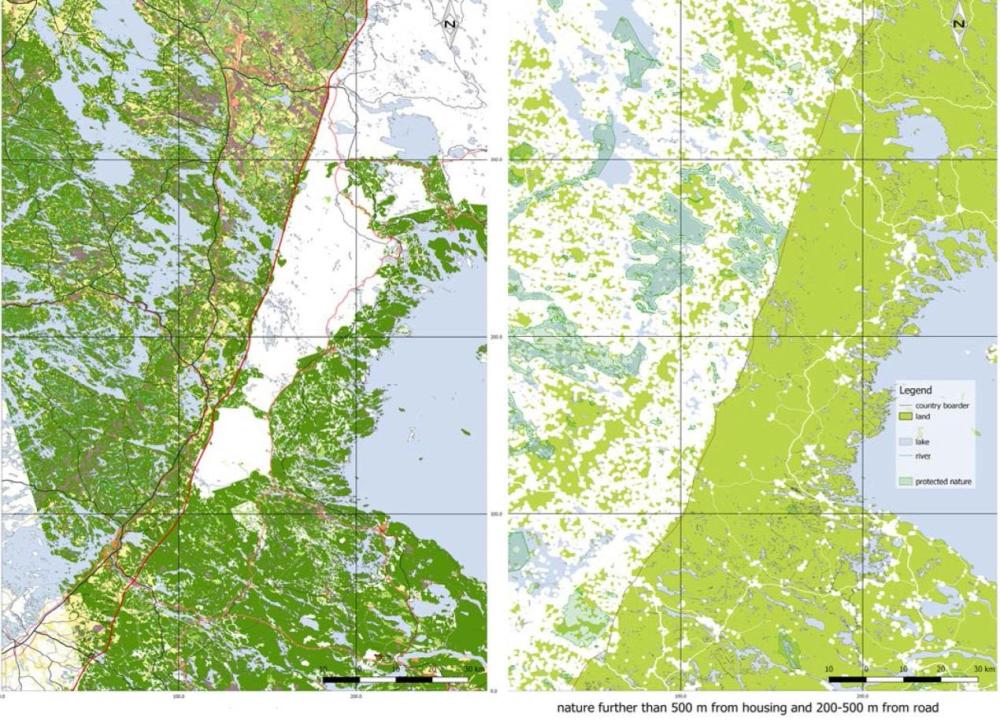

右:以住宅為中心畫出半徑500公尺的圓,該區為人類活動範圍,圖中綠色的範圍是不受人類活動干擾的自然區域,明顯看出邊界兩邊對於自然環境干擾程度差異。

(圖/avaa.tdata.fi,Lotta Nylund, Bergpob Viriyaroj, Johana Himberg編輯)

富饒的邊境

Karelia成為兵家必爭之地的原因在於它特殊的地理位置,有著豐富的自然資源與戰略價值,坐落於Ladoga湖西岸,氣候上該區域較為東岸溫暖。遠古冰河由西北方流向東南,在Karelia區域刻劃下破碎的水域,並且留下豐足的土壤與水域。,因此在這看似邊陲的地方,其實是個富足的農業區;水路的便利與起伏有利於運輸與發電,使它成為絕佳的工業區。Karelia蘊藏大量的石礦與森林,聖彼得堡城市中的大理石與花崗岩有很大部分是採集於此。發達的工業散落於重要水路,促成以工廠為驅動的城市。在短暫的二戰前夕,Karelia 可是芬蘭現代建築的實驗場,蒼白簡潔的巨大工廠建築是公司宣揚邁向現代化的標誌,散落一旁的工人住宅則是工業化生產的現代木屋。

火耕農業盛行於Karelia,藝術家筆下雕刻的是人們刻苦的耕耘並且征服的廣大的森林。

印象的邊境

回到我們課程的核心概念,文化景觀(Cultural landscape)泛指所有人類文明與地景互動的機制,可以是城市、森林、農業、工業乃至於對地景的想像。我們試圖在邊界兩邊尋找地景的差異,並且回答哪些文化的變因造成這些差異。

文化景觀的意義不只是在於人類如何介入自然,也可能是一種反向的迴圈:地景本身因為人們用不同方式詮釋,因而產生不同介入自然的方法。Karelia的地景對於芬蘭人的意義重大,尤其芬蘭這樣一個年輕的國家,Karelia地景成為了國族認同建構的影像。始於18世紀末並盛行於芬蘭獨立浪潮前夕的浪漫主義藝術,藝術家、作家甚至作曲家轉而向大自然的壯麗取材,不謀而合也成為了國族認同困惑的解藥,要如何在芬蘭找的專屬於芬蘭的影像並擺脫瑞典與俄羅斯的影子?Karelia被視為國族記憶的原鄉,芬蘭認同可以是眺望Koli壯麗的地景、火耕農業的灰燼(Slash and burn)或是豪邁地用斧頭劈造出的傳統木屋(Log house),邊陲的地景與農民生活反倒成為中心的文化象徵。建築師們也沒在這波尋根之旅中缺席,學者與建築系學生多次旅行至Karelia探訪傳統木屋並且使用繪圖、寫生與攝影紀錄,重新思考傳統建築的價值。藝術,尤其是影像,不斷的被重複、傳播與放大,成為芬蘭對外傳播自我價值不可或缺的工具。比較邊界兩邊的差別,或許在缺少將自然與國族想像做連結的俄羅斯Karelia,他們有與眾不同的方式包裝、管理或是保存自然景觀。

真實的邊境

政治角力,資源爭奪,傳統文化,國族想像,都濃縮在Karelia這塊多變卻又古老的土地。二月中,還是大雪紛飛的季節,我們以公路旅行的方式開始了Karelia田野調查,我們請了一位俄羅斯的司機載我們一路探訪芬蘭Karelia並且跨越邊界,前往謎樣的俄羅斯Karelia。旅行前我們資料的來源大多來自於芬蘭文獻,對於二戰後到現今俄羅斯Karelia的資料少之又少。甚至連我們來自俄羅斯的同學苦無對策,我們只能看著地圖上一片面積大的不可思議的空白苦笑—-由於蘇聯時期大量的軍事管制區造就了資訊的斷層。旅行前我們唯一擔心的是國界兩邊的差異小到無法察覺,要是這樣這整個課程的目標將不存在。事實證明跨越邊界後,我們的顧忌完全沒有必要,我們甚至開玩笑說,閉著眼睛你都可以知道我們跨越了邊界來到俄羅斯。

註: 特色圖片由作者攝影

(待續)