2020年、世界に感染が広がり、医療だけでなく経済にも大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)。しかし、製薬企業やバイオ企業が異例のスピートで研究開発を進めた結果、第3相臨床試験で有効性・安全性がが示されるワクチンが出てきた。第3相臨床試験でのデータに基づき、12月2日に世界で初めて英国で、続く11日には米国でCOVID-19ワクチンが認可(緊急使用許可)を得た。

英国と米国が緊急使用を一時的に許可したのは、米Pfizer社とドイツBioNTech社がCOVID-19に対して開発していたmRNAワクチン(開発番号:BNT162b2)。既に英国では、優先接種の対象である高齢者などの接種がスタートしている(米国でも14日から接種を開始)。他にも、米Moderna社のmRNAワクチン(mRNA-1273)、英Oxford大学と英AstraZeneca社のウイルスベクターワクチン(AZD1222)などが近く、欧米などで認可を得る見通しだ。

日本では現在、これら複数のワクチンの臨床試験が進んでいる。海外での臨床試験のデータと合わせて承認申請され、2021年以降には接種が始まるとみられている。ただし、mRNAはワクチンを含め、医薬品として認可されるのは今回が初めて。また、ウイルスベクターは一部のワクチンや希少疾病に対する遺伝子治療などで承認されているが、多くの使用経験があるとは言い難い。その意味では、mRNAワクチンもウイルスベクターワクチンも、比較的新規のモダリティだ。

では、こうしたCOVID-19ワクチンが日本で利用可能になった場合、国内の医師や製薬・バイオ業界の関係者は早期にワクチンの接種を受けたいと考えているのだろうか──。日経メディカルOnlineと日経バイオテクでは、2020年11月20日から12月2日にかけて、COVID-19のワクチンに関してウエブアンケートを実施した(アンケートの詳細は末尾参照)。

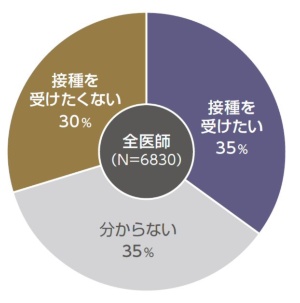

早期接種に前向きなのは医師の35%、後ろ向きなのは64%

まず、医師の回答から見てみよう。回答した医師(N=6830)のうち、「早期にワクチンの接種を受けたい」と考えているのは35%に上った。一方で、「早期に接種を受けたくない」は30%、「分からない」は35%で、計65%が早期の接種に後ろ向きだった(図1)。

一方、国内では一般市民約1000人を対象にいくつかアンケートが実施されており、その結果によれば、いずれのアンケートでも「早期にワクチン接種を受けたい」と回答しているのは10%から13%と発表されている。こうした数字を前提にすれば、早期にワクチン接種を受けたいと考える医師は、一般市民に比べてかなり多いと言えるだろう。

ではなぜ、35%の医師が早期接種に前向きなのか。「早期にワクチンの接種を受けたい」と回答した医師(N=2401)に「受けたい」を選んだ理由を聞いたところ、「個人の感染症対策にはワクチン接種が有用だから」「COVID-19の感染状況が深刻だから」「集団の感染症対策にはワクチン接種が有用だから」という回答が大部分を占めた(図2)。

ただ、自由意見を見ると、後ろ向きの理由で「早期接種を受けたい」と回答している実態もあるようだ。例えば、「ワクチンを受けていたら感染しても社会的制裁を受けなそうだから(50歳代その他・その他の診療科)」「受けずに感染したら医師としての責任感が問われる(60歳代開業医・整形外科)」「気が進まないが受けないといろいろ言われそう(20歳代病院勤務医・消化器外科)」など。万が一、感染・発症した際の免罪符として「接種を受けざるを得ない」と考えている意見も散見された。

なお、現状、第3相臨床試験で有効性、安全性が確認されたmRNAワクチンやウイルスベクターワクチンについて認められているのはあくまで発症予防効果であり、感染予防効果ではない。今後、感染予防効果についても評価が進む予定だが、ワクチンを接種しても感染するリスクがあることには留意が必要だ。

「ワクチンが信用できない」との医師の意見も多く

一方で、30%の医師が早期接種を受けたくないと考える理由は何だろうか。「早期にワクチン接種を受けたくない」と回答した医師(N=2019)に「受けたくない」を選んだ理由を聞いたところ、70%以上が「ワクチンの安全性がまだ十分に検証されていない」を選び、大部分が安全性について懸念していることが明らかになった(図3)。次いで多かったのは「ワクチンの有効性(発症予防効果)が十分に検証されていない」「有害事象が怖い」「安全性や有効性などのデータが相当蓄積されるまで数年程度様子をみたい」だった。さらに、「早期にワクチン接種を受けたくない」と回答した医師(N=2019)の自由意見をみると、COVID-19の致死率などを考慮した上で、「ベネフィットよりもリスクの方が大きいから(30歳代病院勤務医・糖尿病科)」という意見が多かった。加えて、「開発・認可が早すぎる(50歳代病院勤務医・一般内科)」「政治的や経済的な側面が強く出ている(60歳代病院勤務医・循環器内科)」「効果ばかりが喧伝されている(70歳代病院勤務医・呼吸器内科)」「日本の製薬会社のものではない(60歳代開業医・小児科)」といった様々な理由を挙げ、「ワクチンが信用できない」と考える医師も少なくない。連日、メディアでワクチンの有効性が90%、95%と報じられている状況に、「まったく信用できない(60歳代開業医・呼吸器外科)」と拒否反応を示す意見もあった。

なお、現状でワクチンについて報じられている「有効性」とは、あくまで第3相臨床試験の結果だ。具体的には、数万人規模で被験者にワクチンまたはプラセボ(偽薬)を2回接種し、一定期間後にCOVID-19を発症した被験者をカウント。ワクチン群とプラセボ群で比較し、ワクチン群でどの程度発症者が少なかったかでリスク減少効果を算出している。例えば、1万人から2万人の健常人をそれぞれワクチン群またはプラセボ群に割り付けて接種し、プラセボ群で100例が、ワクチン群で10例が発症すれば、有効性は90%ということになる。90%、95%といった有効性について、「ワクチンを接種すると90%、95%が発症しない」ということではないので注意が必要だ。

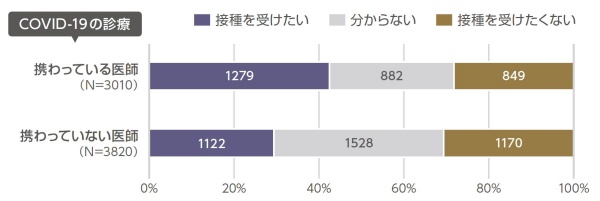

今回のアンケートでは、早期にワクチン接種を受けたいかどうかは、COVID-19診療に携わっているかどうかに影響されることも明らかになった。回答した医師(N=6830)のうち、COVID-19の診療に携わっている医師(N=3010)は、そうでない医師(N=3820)に比べて「早期に接種を受けたい」と考えている割合が10%以上多かった(図4)。COVID-19の診療に携わっていて、早期の接種を受けたいという医師の自由意見には、「勤務先の病院でCOVID-19の患者が発生している(60歳代病院勤務医・整形外科)」「外科系救急外来といえどCOVID-19に遭遇する可能性がある(60歳代病院勤務医・整形外科)」「感染に気を使って生活をするのに疲れた(50歳代開業医・産科・婦人科)」など、切実な訴えが並んでいる。

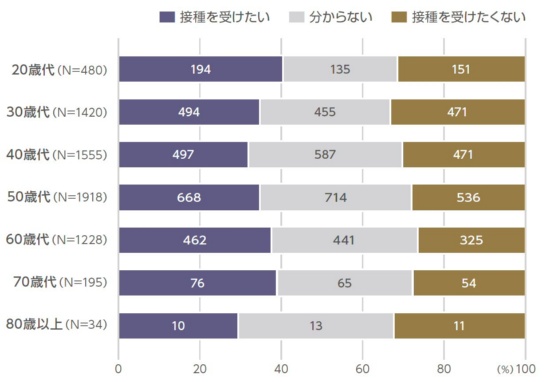

勤務形態では、接種を受けたい医師の割合に大きな違いはなかったが(図5)、年齢別で見ると、「早期にワクチンの接種を受けたい」と考えている医師は、20歳代、70歳代、60歳代の順に多かった(図6)。20歳代は、初期研修医や後期研修医が多いため、立場上、接種が必要だと考える医師が多いという背景があると見られる。一方で60歳代、70歳代は、感染すると重症化するリスクが高い上、基礎疾患がある医師も少なくないことが関係しているかもしれない。

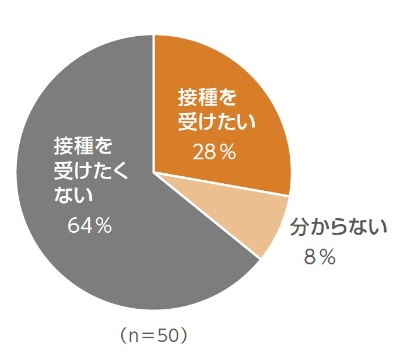

早期接種に前向きなのは業界関係者の28%、後ろ向きなのは70%強

次に、製薬・バイオ業界の関係者の回答を見てみよう。回答した業界関係者(N=50)のうち、「早期にワクチンの接種を受けたい」と回答したのは28%にとどまり、「受けたくない」は64%、「分からない」は8%と、70%強は現状で実用化が近いCOVID-19ワクチンに対する不安感が強いことがうかがえた(図7)。医師の回答結果と比べると、「早期に接種を受けたい」という業界関係者は若干少なく、早期接種は受けたくないと明確に意思表示する割合がかなり高い。ただそれでも、一般市民のうち早期にワクチン接種を受けたいと考えているのは10%から13%程度であることを考慮すれば、医師ほどではないにせよ、早期接種を希望するケースは多いともいえる。

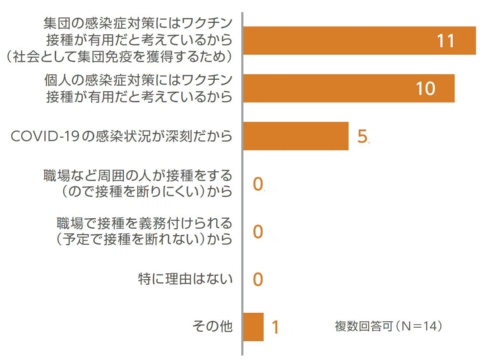

「早期にワクチンの接種を受けたい」と回答した業界関係者(N=14)に「受けたい」を選んだ理由を聞いたところ、「集団の感染症対策にはワクチン接種が有用(社会として集団免疫を獲得するため)」「個人の感染症対策にはワクチン接種が有用」が多く、「COVID-19の感染状況が深刻」という回答はその半分程度しかいなかった(図8)。医師に比べ、業界関係者はCOVID-19の直接感染リスクにさらされることが少ないからかもしれない。

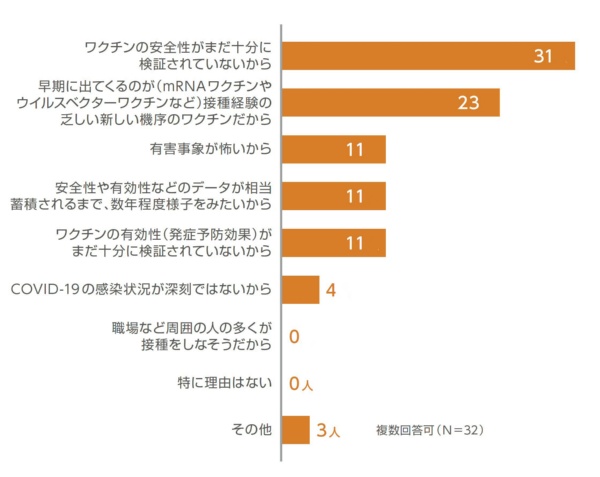

「早期にワクチン接種を受けたくない」と回答した業界関係者(N=32)に「受けたくない」を選んだ理由を聞いたところ、医師と同様、「安全性がまだ十分に検証されていない」が多かった(図9)。しかし、次いで多かったのは「早期に出てくるワクチンが接種経験の乏しい新しい機序のワクチンだから」という理由。アンケートに回答した製薬・バイオ業界の関係者には、製薬企業などの研究者が多いことから、新しいタイプの医薬品のリスクを念頭に置く人が多いことがうかがえた。

実際、「早期にワクチン接種を受けたくない」と回答した業界関係者(N=32)の自由意見をみると、mRNAワクチンやウイルスベクターワクチンの使用経験が限れていることを指摘する意見が目立ち、ワクチンのタイプ(モダリティ)によって、接種するかどうかの意向が変わる可能性が示唆された。

▼COVID-19に今感染した場合は行動制限があり、収入が下がるから。(30歳代病院勤務医・病理科)

▼COVID-19の特効薬がない現況において、ワクチンは唯一の武器になり得る。(30歳代病院勤務医・乳腺外科)

▼COVID-19感染で1つの病棟が閉鎖になった。その際、患者の治療に当たったが、正に戦場のようであった。(60歳代病院勤務医・精神科)

▼いつまで有効か不明だが、とりあえず受けたい。(70歳代病院勤務医・一般内科)

▼インフルエンザワクチンと同じように、たとえ感染しても重症化や死亡率を減らせるのでないかと考えているから。(60歳代病院勤務医・麻酔科)

▼ウイルスも、ワクチンも、必要以上に恐れないことを啓発して欲しい。どんなに社会や医療ががんばってもリスクはゼロにならない。COVID-19に限らず。(40歳代診療所勤務医・精神科)

▼できる限りのことはやりたい。(30歳代病院勤務医・耳鼻咽喉科)

▼ワクチンを受けていたら感染しても社会的制裁を受けなさそうだから。(50歳代その他・その他の診療科)

▼ワクチン接種により重症化を防ぐことが、医療資源の負担を減らすことにつながるから。(30歳代病院勤務医・循環器内科)

▼安全性が確認されているなら、インフルエンザ同様、医療従事者は受けるべきだと思うから。(30歳代診療所勤務医・総合診療科)

▼異例の速さで開発が進んだので、長期的な安全性や有効性には不安はある。しかし、日常臨床でいつ感染するか分からない現在、ともかく、ここ半年、1年は何とかCOVID-19への免疫を持っていたいと思う。その間に、より安全性や有効性のある新たなワクチンも開発されるだろう。(60歳代病院勤務医・緩和ケア科)

▼医師としての矜持から、医療者が率先して接種してしないと、ワクチン忌避から停滞してしまっているワクチン医療がさらに後退してしまうから。(60歳代開業医・糖尿病科)

▼医療者は、COVID-19のハイリスクだと思うので。(50歳代病院勤務医・血液内科)

▼欧米の臨床試験を経て承認されたワクチンであれば、安全性についても一定の妥当性・評価がされているはずだから。長期の健康被害についてはもちろん分からないが。科学的な見地からはずれるが、できれば国産が良いとも思う。(30歳代病院勤務医・放射線科)

▼開業医レベルで使用できる有効な治療薬がない以上、自分の身を守るにはワクチンしかないのでは。(50歳代開業医・消化器内科)

▼感染に気を使って生活をするのに疲れた。早く元通りの生活に戻りたい。(50歳代開業医・産科・婦人科)

▼ワクチンで重症化を防げるのであれば、通常の風邪への対応へフェーズをダウンできると考えるから。(50歳代病院勤務医・小児科)

▼勤務先の病院でCOVID-19の発病患者が発生しているため。(60歳代病院勤務医・整形外科)

▼現状では直接治療に携わる者は希望者のみであるため、一部に負担が多くなっている。ワクチン接種すれば治療に携わってもよいと考えるものも増えるだろう。(40歳代病院勤務医・麻酔科)

▼後遺症もあるし感染したくない疾病だと思う。(30歳代病院勤務医・小児科)

▼私は67歳と前期高齢者に属しており、感染した場合重症化する可能性があるので、予防効果のある可能性が高いのであれば、ぜひワクチン接種を受けたい。(60歳代病院勤務医・循環器内科 )

▼重篤な副作用の可能性はあるにしても、一定の予防効果が得られるなら、十分メリットがあると考えられるから。(20歳代病院勤務医・精神科)

▼絶対に受けるべき。受けずに感染した時は医師としての責任感が問われると思う。(60歳代開業医・整形外科)

▼日本の現状を鑑み、COVID-19の更なる増加、医療ひっ迫は避けられない可能性が高い。ワクチンの効果が限定的であれ、リスクヘッジの観点から、あらゆる可能性を試すのが今の現状と思われるから。(60歳代病院勤務医・脳神経外科)

▼予防できるものであれば、それに越したことはない。少なくとも、欧米が先行すると思うので、日本での実用化前には、ある程度副作用も情報が出ると思う。(50歳代診療所勤務医・糖尿病科)

▼あまり気が進まないが受けないといろいろ言われそうだから受けると思う。(20歳代病院勤務医・消化器外科)

▼インフルエンザワクチンもだが、接種するメリットが副作用のデメリットより小さいため。(30歳代病院勤務医・腎臓内科)

▼現在の環境では感染の危険性はかなり低いため、ワクチン接種を希望しない。しかし、自分もCOVID-19患者を診るような状態になり、その時点で有効性と安全性データが蓄積していれば、接種も考える。(50歳代その他・一般内科)

▼そもそも有効性が確立していないし、新しい機序の医薬品を使う気にはなれない。(60歳代病院勤務医・リハビリテーション科)

▼コロナは適切に予防をしていればうつらない、と思うから。ワクチン接種よりも予防を継続したい。(40歳代病院勤務医・緩和ケア科)

▼安全性や有効性のはっきりしないワクチンを拙速に接種勧奨すべきではないと考える。ワクチンの有効性が90%、95%などとの報道がなされているが、まったく信用できない。(60歳代開業医・呼吸器外科)

▼mRNAワクチンは今までに成功した試しが無い。パンデミックのために、世界中で猛烈な研究が始まったにせよ、急に何種類も開発できてきたのは不自然。効果ばかりが喧伝されている。安全性が全く確保されていないと感じる。いかにも拙速。信頼できない。(70歳代病院勤務医・呼吸器内科)

▼COVID-19は致死率がものすごく高いわけではないので、メリットよりデメリットの方が大きいように思う。このような短期間で開発された、安全性が検証されていないワクチンを自分が打ちたいとは思わないし、家族に打ちたいとも思わない。(40歳代その他・循環器内科)

▼)政治的や経済的な側面が強く出て安全性について検証が足りない。(60歳代病院勤務医・循環器内科)

▼日本では、それほどの脅威だとは思われない感染症である。ワクチンの効果がもうひとつはっきりしない。特に、効果が長続きするとは思えない。(60歳代病院勤務医・小児科)

▼日本での流行状況や重症化率を踏まえて、ワクチンの副作用や安全性についてのリスク対効果を考えると、ワクチンでリスクを低減する試みが必要なのは60代からのように思うから。(40歳代診療所勤務医・小児科)

▼日本の製薬会社のものでないと信用できない。(60歳代開業医・小児科)

▼確かに感染力はあるが、死亡率が数%の現状では、安全性、予防効果のエビデンスの確立が必要と考える。医療機関はひっ迫しているので、喉から手が出るほど活用したいのが現状だが、焦りは禁物。(30歳代病院勤務医・小児科)

▼承認されるワクチンが不活化ワクチンや組換え蛋白質ワクチンであれば、是非、接種したい。mRNAワクチンやDNAワクチン、ウイルスベクターワクチンは、体内の細胞にランダムに入り込む、と理解しているので恐ろしい。(50歳代その他・それ以外の診療科)

▼新型インフルエンザワクチンで、接種後体調が悪くなったため。(50歳代病院勤務医・整形外科)

▼自分の年代で重症率が特に高いとは思えず、長期的な副作用の不明なワクチンは受けたくない。(40歳代病院勤務医・精神科)

▼基礎疾患のない自分自身にとって、新薬であるワクチンを接種するベネフィットがリスクを上回るメリットをもらたすとは思えない。使用経験がある程度蓄積されたら検討する。(30歳代病院勤務医・糖尿病科)

▼人種によってもワクチンの効果や副作用に差が生じる事が予測されるため、国内生産がされるまでは接種したいと思わない。(20歳代病院勤務医・脳神経外科)

▼「医療従事者優先」などと、このようなときだけ医療従事者を最前線に出さないでほしい。(40歳代病院勤務医・泌尿器科)

▼そもそも副反応のはっきりしないワクチンを承認すべきではない。COVID-19に関しては、罹患しないことが最重要である点を周知すべきである。そのためなら、ロックダウンもいとわない。また来たるべきワクチンの流通は接種場所が限定されると考えられ、(接種場所で密集状態が生まれて)逆に感染を助長する危険性がある。(60歳代病院勤務医・麻酔科)

▼妊娠中のため特に副作用が気になる。(20歳代病院勤務医・麻酔科)

▼ウイルスに対するワクチンが承認されるのには、10年以上を要することがほとんどであり、有効性(持続性も含めて)・安全性が確認できるのは、少なくとも1年から2年は要すると思う。(50歳代病院勤務医・一般内科)

▼COVID-19については、個人的にはインフルエンザとほぼ変わらないウイルス感染症と考えている。ワクチンは重症化を防ぐ目的であり、感染予防にはならない。感染してしまった際の治療法が確立していないのに、ワクチン接種してもなあ、と感じる。副作用の問題もある。(50歳代病院勤務医・呼吸器内科)

▼コロナのワクチンは高齢者、持病がある方のみの接種でよい。(40歳代開業医・小児科)

▼そもそも現在流行している型に一致するワクチンなのかも不明であり、有効性と安全性が不透明すぎるから。(20歳代病院勤務医・総合診療科)

▼勤務先の企業が強制せずとも、対面でお会いするお客様(ご本人でなくとも、そのご所属組織)がワクチンの接種を(面会などの)条件とされるであろうと推測しており、業務上ほぼ必須になるだろうから。(40歳代・研究機器企業)

▼mRNAワクチンやウイルスベクターワクチンは経験値が極めて乏しく、長期にわたる十分な安全性試験が必要と考えているため。(60歳代・製薬企業)

▼重症化リスクを複数有する方を除き、新型コロナウイルスの重症度は低い一方、ワクチン(特にmRNAワクチンやDNAワクチン)の安全性は確立されておらず、COVID-19の罹患率が非常に低い現状では、ウイルス感染そのものよりもワクチンによる副作用の方がリスクが高い(未知の要素が大きい)と考えるため。(30歳代・製薬企業)

▼手洗い・うがい等を徹底し続ければ、感染リスクは上がらないと考えるため。(20歳代・製薬企業)

▼抗体依存性感染増強(ADE)のリスクやその他副作用の検証が十分ではないこと。また、SARS-CoV-2によるT細胞減少、次いでB細胞の抗体産生能低下など、COVID-19における抗体産生のメカニズムなど不確かなことが多いから。有効性(重症化予防)の持続期間の期待値も不明であるから。つまり、リスク・ベネフィットを考慮すると、現状ではリスクが上回ると考えるため。(50歳代・大学・研究機関)

▼有効性・安全性が分からないので、先手を打って受けたいという気にはならない。在宅勤務にシフトして、相対的にはリスクの低い集団にいると感じている。様子を見ながら、第2陣、第3陣でもいいのではないか。(40歳代・製薬企業)