大家可能常聽到筋膜放鬆、筋膜沾黏、足底筋膜炎等這些名詞,可是到底什麼是筋膜呢?其實筋膜如字面所述:包住筋肉的膜,是結締組織的一種,然而筋膜包住的不只是肌肉,也包住了脂肪、骨骼、血管、內臟等,並將器官與器官之間連接起來。

一、張力整合結構

過去我們總認為是骨骼撐起了身體的架構,將骨骼視為如磚牆般的壓力結構,也就是從頭部開始,全身重量一個接一個由雙腳傳至地面,而肌肉則附著在結構相對穩定的骨骼上,收縮使骨骼移動,其實不然,筋膜在身體的支撐及穩固中扮演了舉足輕重的角色。筋膜是一個立體結構的網路,從頭到腳布滿全身,這些連續貫穿身體的筋膜線,整體功能便是讓身體如同帳篷般的撐起,以維持人體內張力與壓力的平衡,形成一個穩固的個體,這樣的結構我們稱為張力整合結構,是效率最高的結構。

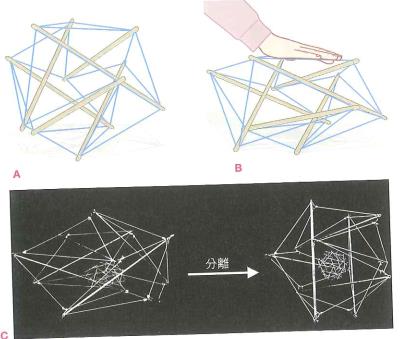

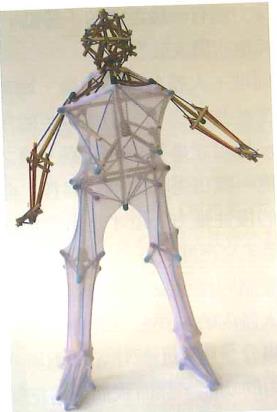

張力整合結構也是由壓力和張力交織而成,但其壓力元件就像是漂浮在無邊無際的張力海中,只要張力與壓力達到平衡,結構即處於穩定的狀態,也就是說對張力整合結構的一處施予壓力,整個結構會共同協調分擔,順應外力,當然外力若過大,結構還是會崩裂,但破損處未必是受力點,這便是因為張力整合結構在受力過程中會將力量分散至整個結構,其示意如圖一。與此同理,人體各處的疼痛點或損傷都可能源自於他處傳來的應力,只是損傷處也很可能是其天生的弱點,因此筋膜便是減緩人體受到衝擊和震動的保護網。另外骨骼看似屬於連續性壓力結構,然而骨骼間還有軟骨提供緩衝、關節囊提供潤滑、骨膜提供肌肉和韌帶附著點,完全不是相互鎖死的,一旦移除了這些軟組織,骨骼便會散落一地,因此顯然軟組織的平衡才是維持骨骼直立的重要原因:由人體的張力筋膜網路朝骨骼方向收縮,骨骼對抗收縮性網路向外推出。圖二用簡單的張力整合結構來模擬人體。

▲圖一

▲圖二

二、全身性的溝通網絡

而在生理學上,筋膜構成纖維網絡,如同神經網絡、體液網絡,均為全身性通訊網絡的管狀結構,只是筋膜網絡的基本單位不向另外兩者由細胞構成,而是由細胞所製造分泌的膠原纖維組成,傳遞牽張和壓縮的機械性訊息,從微觀角度而言,筋膜構造甚至可延伸至細胞層級,細胞內骨架與細胞外基質間藉由「黏附蛋白」連結,這樣的連結可以將細胞外訊息傳至細胞內。一般我們以為神經系統是人體中傳遞訊息最快的,能以每小時10~270 km的速度傳遞訊號。至於筋膜系統有兩種不同的節律,第一種是張力和壓力以機械性的震波方式能達到每小時1100公里的速度傳遞訊息,這種情況如不小心踏空了高低差,這種機械力量的變異使筋膜系統”急速”調整,在神經系統來不及反應時吸收多數的衝擊並使身體恢復協調,這便是人體的預應力(Prestress),因此實際上筋膜系統的溝通能力是比神經系統更快的,兼且筋膜網絡中含有許多不同的受器(比肌肉多10倍),如:高爾基氏受器(Golgi receptors)、巴氏小體(Pacini corpuscles)、魯菲尼氏梭(Ruffini endings)、游離性神經末梢等,這些受器會收集張力、壓力、負荷、震動、剪力等資訊,並傳入神經系統,調整筋膜張力;第二種速度較慢,是筋膜系統對於身體結構的代償反應,通常造成許多慢性疼痛。

三、重塑與收縮

如上所述,筋膜是一種結締組織,並且含有纖維細胞和肥大細胞,會隨著外在環境的需求(如;姿勢、活動、受傷)而在一定程度自我形塑並調整其成分,而胞外基質主要由纖維膠原質、彈性蛋白和網狀蛋白組成,其中膠原質為最主要的,它能透過化學成分細微的差異而進行改變(固態/液態、黏著/潤滑),是為筋膜的可塑性(兼具彈性與黏滯性)。甚至筋膜系統在受到撕裂傷後還能自動復原,如有些人的前十字韌帶(ACL)斷裂後不靠手術在結構和功能上都能完全復原,除了引發新型的復健方法,更改變了我們對某些運動正確動作的定義。

筋膜內有肌原纖維母細胞及機械感受器,能如肌肉般平滑收縮。傳統的運動模型是肌肉中的受器藉由感覺神經傳導至中樞神經,在藉由中樞神經傳遞訊號給運動神經至目標肌肉收縮、伸展、緊張、放鬆等,而由於筋膜的發現,在原有模型的基礎增加了以下反饋-控制機制:筋膜中的大量受器接受體外刺激和體內刺激將信號傳遞給中樞神經→中樞神經將信號發送至筋膜中的自主神經→自主神經控制筋膜中的平滑肌纖維使其收縮或伸長,令筋膜改變形狀,同時刺激筋膜周邊基質改變黏度→筋膜形狀變化刺激周圍肌肉間接控制肌肉收縮,也透過基質含水量的增加降低相鄰肌群摩擦。

四、筋膜的架構

筋膜大致可分為三層,淺層筋膜位於真皮層下方,含有較多的疏鬆結締組織和脂肪組織,也就是能儲存水分與脂肪,阻隔並保護組織避免產生機械性形變,也是許多血管與神經貫穿人體的通道,因此當此層筋膜產生沾黏時,會嚴重影響循環、淋巴、神經傳導等功能,是許多慢性痛的主因;中層筋膜是一種預備空間或潛在空間,當組織液外甚或水腫時此空隙就會被撐大;深層筋膜是一種緻密的結締組織,覆蓋並隔開人體所有的器官。而透過Thomas Myers整理於解剖列車一書中,人體的筋膜線主要分為七大部分:淺背線、淺前線、側線、螺旋線、手臂線、功能線、深前線,除了構造彼此相連結,各筋膜線也有連貫一致的功能,彼此間的影響可謂錯綜複雜,也能利用其特性進行肌筋膜訓練,使身體更加健康且具功能性。

參考資料及圖片來源:解剖列車第三版

[…] 其實筋膜的訓練並不是新的觀念,結締組織網絡一直都存在於身體,我們不可能不去訓練或伸展到它,只是過去常將個別的肌肉、肌腱、韌帶、關節、骨骼等視為獨立的部分做訓練或復健,沒有把肌筋膜視為整體系統。只是也不應將肌筋膜視為解決所有問題的訓練方法,它確實是一個具備多重功能且多變的組織,在適當的範圍內做出人體可以做到的各種動作需求,但不應誇大其詞。 […]

讚讚