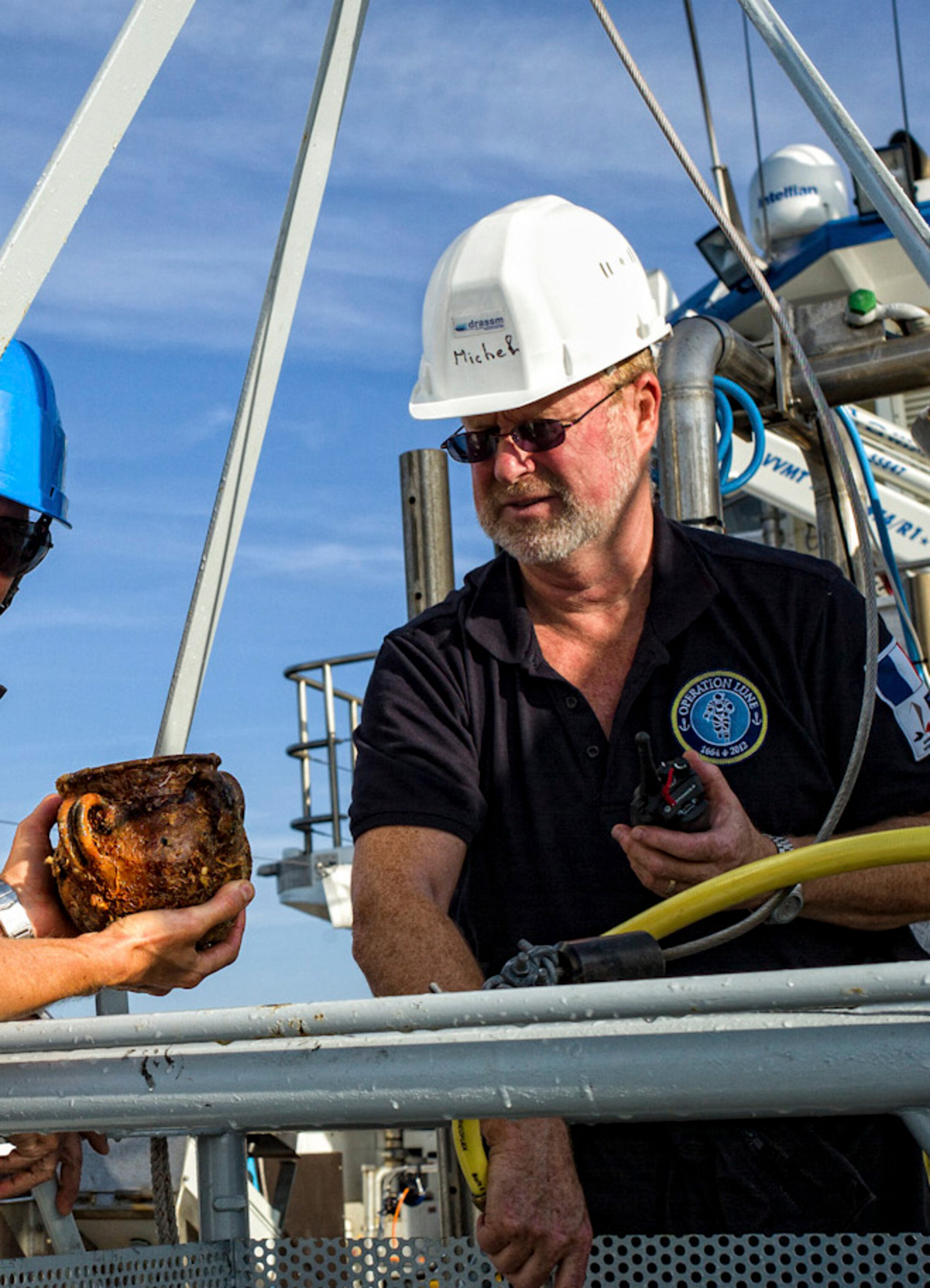

Malgré des financements publics aujourd’hui nécessairement limités, l'archéologie sous-marine semble connaître un âge d'or. Conquête de territoires, développement de partenariats, engouement des publics, initiatives de valorisation et de protection, défis scientifiques… Le patrimoine sous-marin reçoit une attention particulière, y compris de la part des militaires et des industriels. En France, l'acteur-clé du domaine est plus que jamais le DRASSM dirigé par Michel L'Hour, et son projet "Corsaire Concept".

2014 s'est révélée une année riche en découvertes et actualités archéologiques sous-marines. Si l'on considère les derniers mois seulement, on a vécu l'annonce d'un chantier sur une épave phénicienne profonde proche de Malte, sans doute le plus "ancien navire de commerce à l'ouest de la Méditerranée" (selon J.-C. Sourisseau, directeur-adjoint du Centre Camille-Jullian, impliqué dans cette fouille aux côtés de la Comex et de l'archéologue spécialisé en 3D Pierre Drap). On a aussi assisté au retour des archéologues sur le site d'Anticythère et l'affinement de la datation de son fameux mécanisme.

Agrandissement : Illustration 2

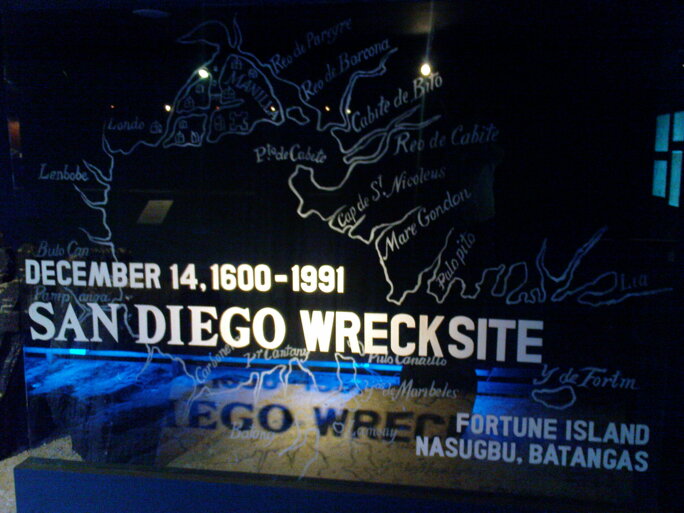

La cloche de l'Erebus, un navire de l'expédition arctique de Franklin de 1846, a été remontée des eaux du détroit de Victoria, dans le Nunavut canadien, avant que la glace ne rende l'opération trop difficile. Le Canada commémorait par ailleurs le centenaire de la catastrophe de l'Empress of Ireland, qui repose par quarante mètres dans le Saint-Laurent. Mais encore: un navire espagnol du seizième siècle connaît des campagnes de fouilles près de l'île ionienne de Zakynthos, alors que des avions de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts vers Palau et qu'à Hawaii, on révélait des images fantastiques du Dickenson, ou USS Kailua, coulé en 1946.

Par contre, des doutes subsistent sur l'identification du Thésée, disparu non loin de Quiberon lors de la "bataille des Cardinaux" en 1759, ainsi que sur les restes du vaisseau de Colomb, la Santa Maria, dans les eaux d'Haïti. Plus au sud, à Tobago, le docteur Kroum Batcharov, qui dirige avec l'Institute of Nautical Archeology le projet "Rockley Bay", pense avoir trouvé les restes d'un bateau hollandais du dix-septième siècle, le Huis de Kreuningen…

Agrandissement : Illustration 4

On pourrait multiplier les exemples d'épaves de différentes époques découvertes et fouillées aux quatre coins des mers. L'Unesco estime aujourd'hui qu'environ trois millions de "wrecks" reposent dans les océans, dont deux cent mille dans les eaux de la ZEE française, la deuxième mondiale en termes de superficie. Ce qui constitue un formidable "terrain de jeu" pour le DRASSM - Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, dont la tutelle est le Ministère de la Culture - mais aussi une terrible charge: le patrimoine sous-marin est en permanence menacé par le chalutage, le pillage, la corrosion ou tout simplement, la dislocation par les organismes marins et les courants.

Agrandissement : Illustration 5

L'impact archéologique des éoliennes

Selon son directeur depuis 2006, Michel L'Hour, le DRASSM a extraordinairement progressé en ressources humaines (près d'une quarantaine de "permanents" travaille aujourd'hui sur le nouveau site de l'Estaque qui devrait s'agrandir prochainement de 4000 mètres carrés) et grâce à la mise en service de son nouveau bateau entièrement conçu pour la recherche, l'André-Malraux.

Agrandissement : Illustration 6

Mais les effectifs, débordés par les missions, restent insuffisants et il est parfois nécessaire de compléter les budgets publics par d'autres sources de financement. Comme d'autres, le DRASSM sollicite le privé, littéralement associe de façon très volontaire des médias et des industriels à ses projets. Pour son directeur, accessoirement auteur de scenarii recensé à la SCAM, "la comm', les médias sont des partenaires qui me fournissent une partie de mes budgets"… Même s’il convient parfois de décourager de vieux complices comme Georges "Thalassa" Pernoud qui voudrait absolument des images du Thésée alors que "c'est un site où, pour l’heure, il n'y a rien à voir, puisqu’il baigne dans la boue liquide".

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

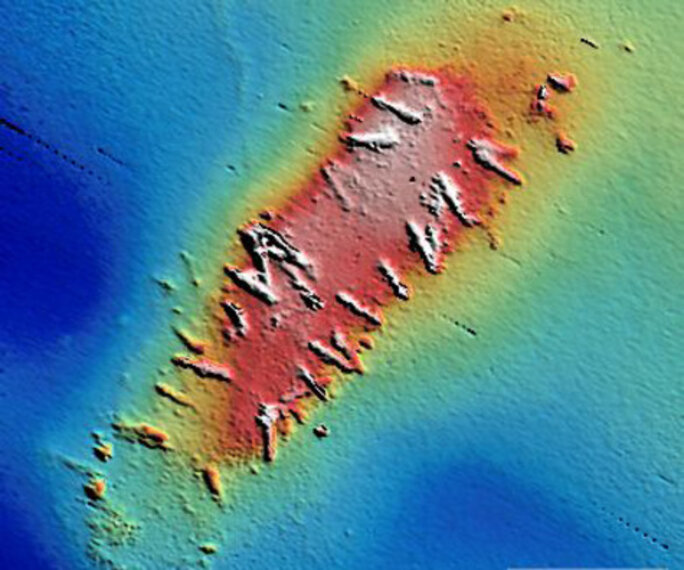

Pragmatique ce Michel L'Hour, qui a tout fait pour sortir son administration, et l'archéologie subaquatique, de l'amateurisme et de l'approximation. Et qui va chercher des budgets complémentaires auprès des aménageurs de parcs éoliens. Le Drassm, seul capable aujourd'hui en France de réaliser des études d'impact archéologique de cette nature, a signé l'équivalent de cinq millions d'euros de conventions en 2014 en travaillant directement avec RTE, Réseau de Transport d'Électricité, et les aménageurs éoliens sur quatre champs en Atlantique (Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire).

Agrandissement : Illustration 9

Le DRASSM en a d’ailleurs deux autres en vue, avec GDF, Le Tréport et l'Ile d'Yeu. Un septième champ expérimental se trouve devant les Sables d'Olonne. Concrètement, lors de l'aménagement de parcs éoliens, on veut éviter le risque d’implanter des structures sous-marines directement sur des sites archéologiques, des épaves. Le DRASSM réalise en conséquence, préalablement à toute intervention, une étude d'impact qui permet de désigner aux aménageurs un réseau de moindre impact archéologique ou qui les conduira à "passer dans l'épave en connaissance de cause", après une fouille planifiée. Cette tâche ne relève-t-elle pas de l'archéologie préventive? "Non, répond Michel L'Hour, nous sommes en amont du préventif. Pour accomplir ces "contrats", le DRASSM organise aussi des appels d'offre qui "innervent" le tissu entrepreneurial privé, comme la structure Ipso facto, par exemple, qui vient apporter ses compétences spécifiques.

Agrandissement : Illustration 10

Mais l'implantation des éoliennes ne s'arrête pas là. L'électricité créée est acheminée vers un hub en mer puis elle est conduite à terre par le biais de deux câbles qui doivent passer entre 100 et 200 mètres de distance l’un de l’autre. Dans ce cas, RTE travaille au départ sur trois profils par champ, puis en élimine deux pour des raisons géologiques mais aussi littorales (construction de structures directement sur le littoral). Le profil restant, parfois d'un kilomètre de large, doit lui aussi faire l'objet d'une étude d'impact… Et les projets à potentiel archéologique ne manquent pas, comme une nouvelle connexion transmanche et ce couloir "Midi Provence" qui rejoindra à terme Narbonne à Fos-sur-mer. "J'ai beaucoup travaillé avec des pétroliers, j'ai acquis de ce fait une certaine expérience des négociations à ce niveau, assure Michel L'Hour. Le coût des opérations est élevé car le matériel coûte cher. Mais avec les aménageurs, les discussions sont toujours très concrètes."

Pas de mélo au DRASSM

Les études d'impact archéologique en amont des projets éoliens? Cela semble une nouvelle mission, au moins transitoire, du DRASSM et une façon efficace de lever des financements. Mais ce n'est qu'un dossier sur le bureau parmi tant d'autres, au point que Michel L'Hour n'arrive plus à les recenser tous.

Agrandissement : Illustration 11

Il cite, à la volée, de quoi sont remplis, pour l'heure, ses journées et ses week-ends: des échanges avec des pays qui demandent l'expertise du DRASSM, plusieurs visites en Chine en tant que président du Conseil scientifique et technique de l'Unesco pour le patrimoine immergé, une exposition à concevoir pour le cinquantenaire du DRASSM au Musée d'Histoire de Marseille en 2016, la mise en place de formations à Aix-Marseille (Momarch avec Camille-Jullian), des publications diverses. Puis, des détours par le lac Michigan pour expertiser l'hypothétique épave du Griffon, et par quelques lacs alpins classés par l'Unesco, une tournée sans cesse reportée dans les TAAF (Kerguelen, Amsterdam, Crozet, Saint-Paul) à bord du Marion-Dufresne pour plonger sur des épaves de baleiniers. Et encore: un épais dossier sur la collaboration avec les bénévoles et les associations, la fouille de la Jeanne-Elisabeth devant l'abbaye de Maguelone, des plongées morbides sur un village englouti à l'embouchure d'un fleuve en Guyane, l'emballement médiatique autour des images suspectes de la Santa Maria, etc. Sans compter un sentiment permanent chez ce soixantenaire que "l'élite" politique ne se passionne guère pour la mer et que les bonnes initiatives sont étouffées par la bureaucratie. Mais un nom de code le fait soudain rajeunir de vingt ans: Corsaire Concept.

Agrandissement : Illustration 12

Corsaire Concept: les robots au service de la fouille profonde

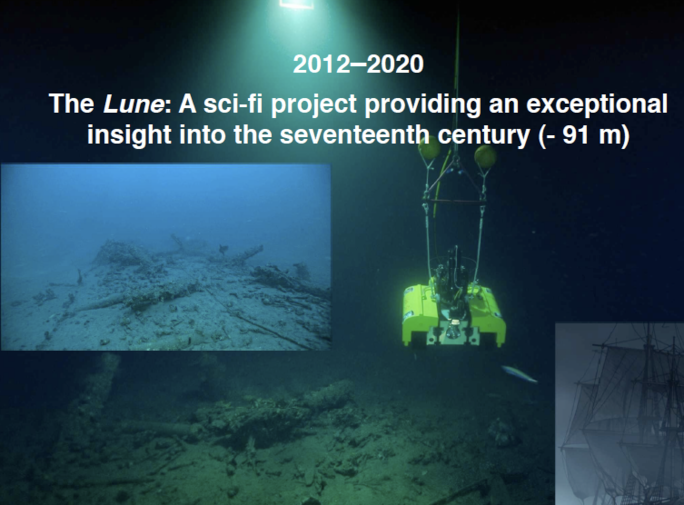

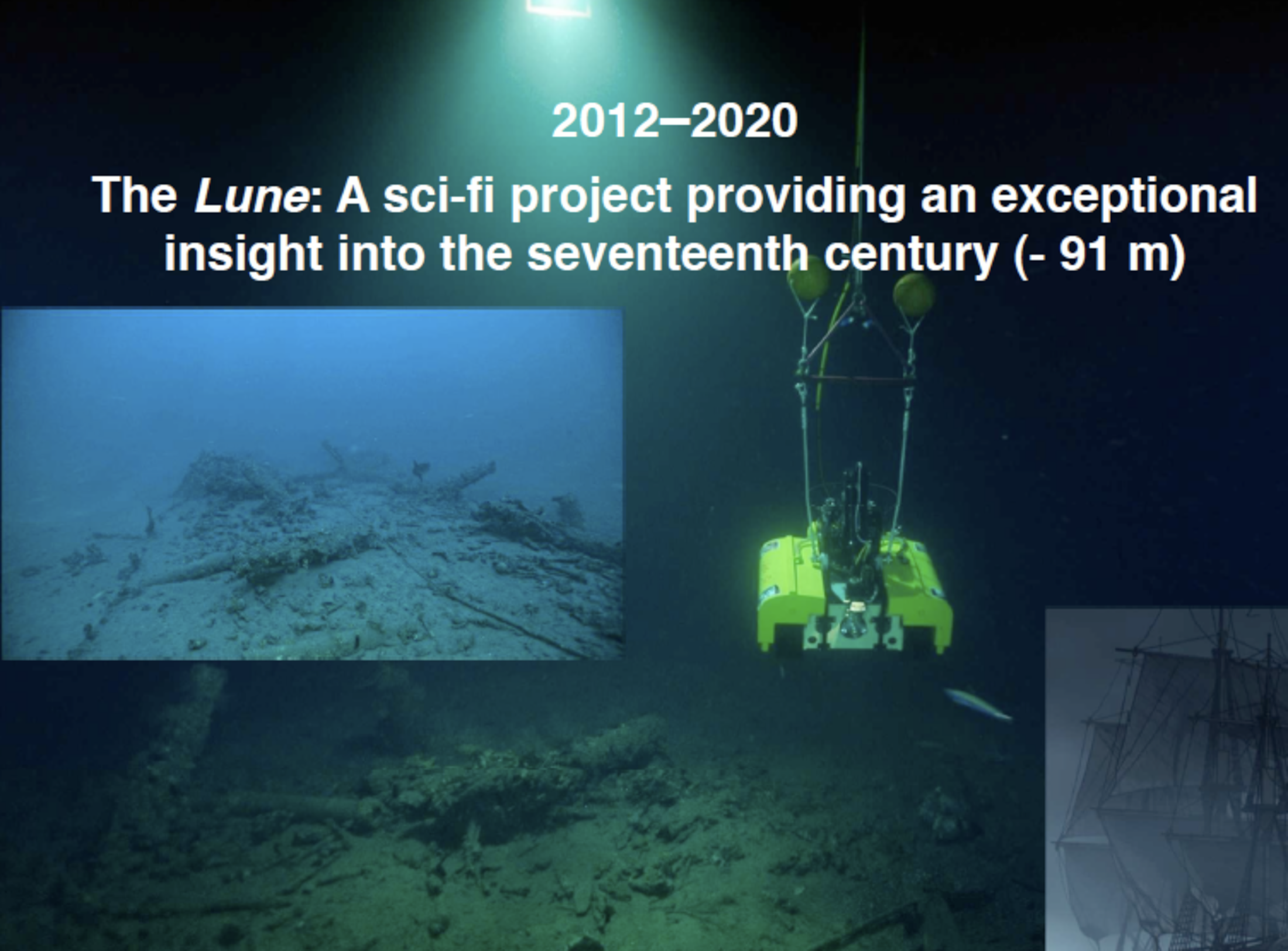

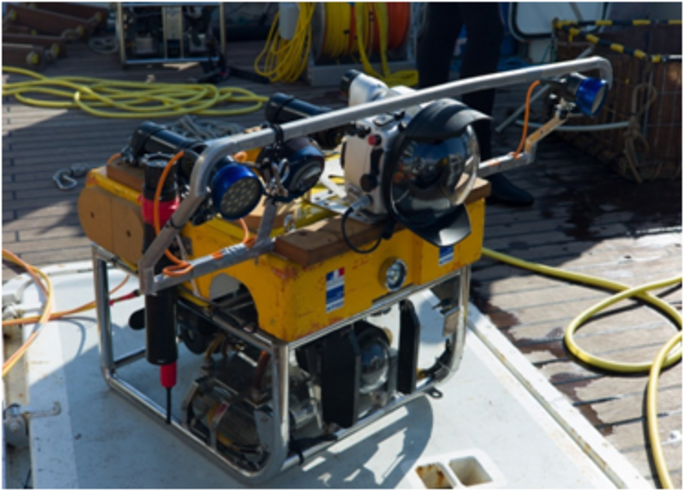

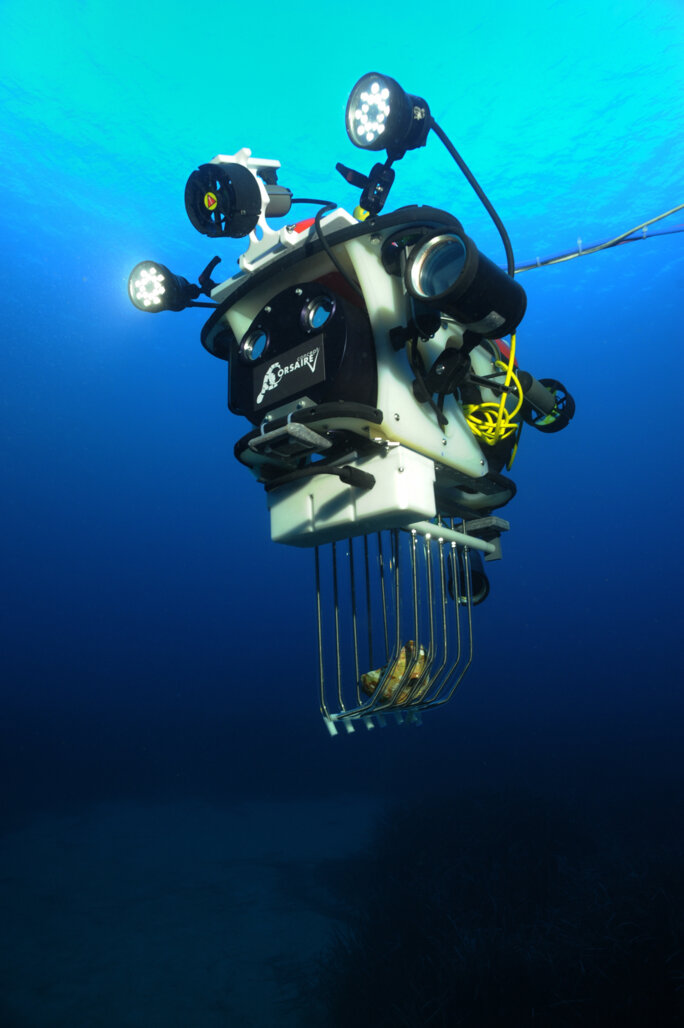

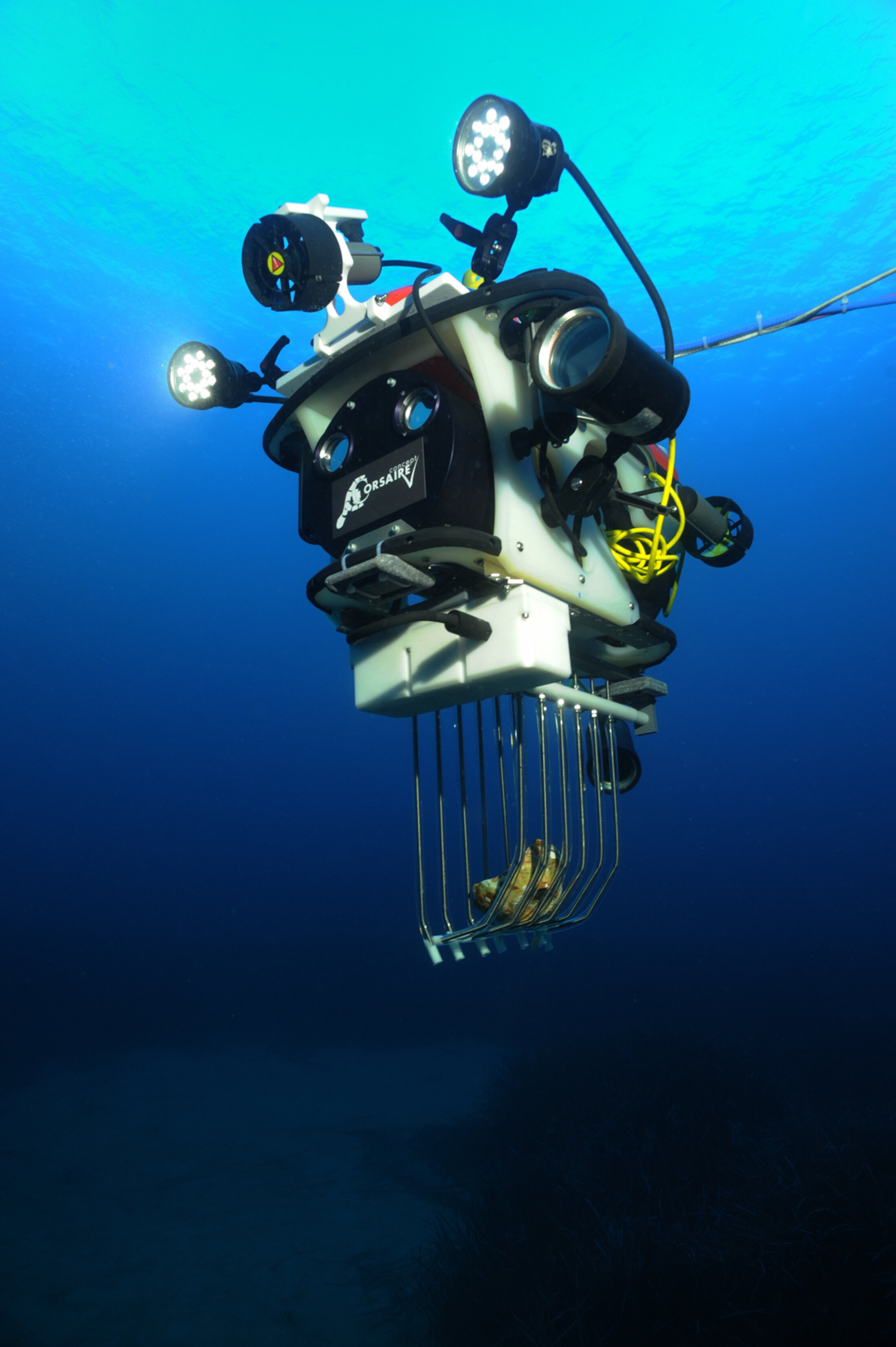

C.O.R.S.A.I.R.E. pour Consortium Opérationnel en Robotique Sous-marine pour l'Archéologie Innovante et la Récupération d'Épaves. L'acronyme est un peu tiré par les cheveux mais, outre le clin d'œil aux connexions bretonnes de Michel L'Hour, il désigne un programme de recherches technologiques "associant au Drassm, Paris-Tech Alumni et de nombreux partenaires, roboticiens, grandes écoles d'ingénieur, industriels, spécialistes de l'offshore profond". Le projet remonte à 2007 et s'est accéléré en 2012 avec une courte campagne expérimentale sur l'épave de La Lune, un vaisseau du dix-septième siècle bien conservé par 90 mètres en face de Carqueiranne (découvert en 1993).

Agrandissement : Illustration 13

Michel L'Hour testait il y a quelques années le potentiel du site en matière de partenariat (avec Dassault Systèmes et la Marine nationale notamment), médiatique (documentaire Arte) et surtout technologique. Ce chantier est appelé à devenir le porte-drapeau du défi central de l'archéologie sous-marine de demain: la mise au point "d'une famille de robots capables de travailler comme un humain, peu importe la profondeur et la pression. On doit obtenir la même maniabilité, la même finesse que si on le faisait soi-même", décrit le directeur du Drassm. La recherche au-delà des limites de l'homme: quel scientifique serait insensible à un tel défi?

Une projection en 3D du film "Opération Lune : l’épave cachée du Roi Soleil" au Palais Neptune de Toulon le 6 novembre 2014 était l'occasion de confirmer l'avancée du "dossier". La création de Corsaire Concept correspond à la matérialisation du projet "Lune" et à son inscription dans une perspective à 5 ans. La structure Corsaire Concept en regroupe tous les aspects: l'étude du site, les méthodes de fouille, le traitement des objets, la présentation par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée dans un grand musée à venir, etc. Michel L'Hour a d'ailleurs récemment visité des sites possibles d'installation de ce pôle muséographique, avec les partenaires aujourd'hui décidés à accompagner ce projet à fort potentiel pour le Grand Toulon. Une piste sérieuse, mais non confirmée, se trouverait du côté de la Seyne sur mer… Le Drassm prévoit d'ores et déjà la "restitution" aux publics, c'est à dire les portes ouvertes pendant les fouilles, la médiation numérique en 3D ou encore l'intégration d'autres collections archéologiques au sein de cet espace complexe en devenir. Symbole fort, Yann Tainguy, ancien préfet maritime de la Méditerranée et nouvel adjoint à la culture d'Hubert Falco, a rejoint un tour de table bien fourni: des collectivités publiques comme Toulon Provence Méditerranée, le DRASSM, Paris-Tech Alumni, le Groupe de Recherche en Robotique, des grands laboratoires européens en robotique, et américains comme MIT et Stanford. "Les Chinois sont intéressés, les Saoudiens aussi même si c'est difficile. Ils nous ont d'ailleurs demandé de faire une étude d'une partie du littoral de la Mer Rouge…" confie Michel L'Hour. Et des industriels comme Eiffage (ou Total…, avant la disparition de Christophe de Margerie) car ce qui est mis au point sur le laboratoire de La Lune pourra, au moins partiellement, "repartir vers l'industriel".

Speedy, le robot à trois doigts

Le projet, qui était impossible sans la construction de l'André-Malraux en tant que base flottante, consiste donc à développer un instrument robotique complexe qui soit capable de faire jusqu'à deux mille mètres ce que fait un homme dans vingt mètres. Avec les mêmes ressenti, toucher et vision. Pour Michel L'Hour, "on ne peut plus utiliser des bénévoles, on ne peut plus emprunter les machines des autres, il faut être pro et indépendant. Donc, j'ai rencontré des spécialistes de la robotique, comme les gens de ENSTA Paris-Tech, qui sont proches eux-mêmes de grandes entreprises comme Thalès ou DCNS. On a réalisé un cahier des charges qu'on a présenté à des roboticiens, notamment du Groupe de Recherche en Robotique français (GdR). Ça a donné des bons résultats mais il fallait faire travailler tout le monde dans le même grand ensemble et trouver de l'argent". Pourquoi ce robot n'existe-il pas déjà? Il y a bien des tâches industrielles qui sont "effectuées" directement par des robots mais "les militaires et les industriels travaillent sur des objectifs qu'ils ont conçus, qu'ils connaissent par coeur. Donc, ils ont les outils. Nous, on travaille sur de l'inconnu, de l'ancien", explique le directeur du DRASSM. Un plongeur ne peut, dans le meilleur des cas, dépasser la zone des trois cent mètres (sauf en saturation mais ça entraîne d'autres problèmes) et il est pénible de travailler déjà à soixante mètres. Sans compter qu'il faudrait une équipe de scientifiques qui soient aussi d'excellents plongeurs. Le plongeur-archéologue de demain sera donc un humanoïde.

Agrandissement : Illustration 17

Outre Michel L'Hour, la direction de Corsaire Concept comprend un ancien président de L'ENSTA Paris-Tech Alumni, Guy Somekh, président d’un fonds de dotation et de ParisTech Alumni. Guy Somekh est le co-auteur (avec L'Hour) d'un amusant PowerPoint qui résume l'aventure de l'archéologie sous-marine et pose les bases d'une archéologie expérimentale des profondeurs en tant que prolongement technologique naturel d'une science née lors des fouilles du Grand Congloué, à quelques miles nautiques de l'épave de La Lune…

Agrandissement : Illustration 18

Cette présentation lève le voile sur cette famille de robots envoyés dans le laboratoire de La Lune et chargés de tâches de manipulation, d'échantillonnage, de scanning 3D. On en a aussi un aperçu dans les "Dossiers de la Recherche" de décembre/janvier 2015 et dans l'article du Monde, "Un automate sur une épave". La journaliste Viviane Thivent y donne la parole à la troisième tête pensante de Corsaire Concept (de fait, beaucoup de monde est impliqué, dont des dessinateurs 3D, des spécialistes de la photogrammétrie, etc.), le chercheur du Lirmm détaché au CNRS, Vincent Creuze. Vincent Creuze a présidé à la modification d'un robot du Lirmm par l'adjonction d'une main adaptable à trois doigts. Mais "Speedy" n'a pas donné entière satisfaction et Michel L'Hour préfère continuer à "faire des essais, sans précipitation, pour élaborer des méthodes et des machines opérationnelles à l'horizon 2020. Il n'y a ni satisfaction, ni insatisfaction, on fait des recherches, on sait d'avance que certaines choses ne vont pas fonctionner mais on s'oblige à réfléchir. Les échecs font partie du processus". Philosophe ce Michel L'Hour, même s'il préférerait avoir vingt ans de moins pour vivre à fond la "nouvelle ère qui s'ouvre".

Agrandissement : Illustration 19

Conservation, protection, valorisation

S'il est très excitant d'aller fouiller au-delà des trois cent mètres, il n'en reste pas moins que l'archéologie sous-marine ne peut se concevoir sans les domaines connexes du traitement des artefacts, la conservation-restauration, la protection des sites et la valorisation, notamment médiatique, du patrimoine. Comment protéger une épave, pour quelles raisons en extraire des parties (ou le tout), comment traiter les objets remontés et comment les présenter, littéralement les restituer aux publics? Nous aborderons les thématiques de traitement et de protection in situ dans un article suivant sur les travaux d'A-Corros mais relevons déjà brièvement l'initiative du Projet Alert qui met en évidence le lien entre archéologie littorale et réchauffement climatique. La plus grande fréquence des tempêtes en Atlantique a des conséquences notamment sur les estrans (zones de marnage ou parties du littoral situées entre les limites extrêmes des plus hautes et des plus basses marées) où se trouvent des sites archéologiques découverts à marée basse. Le fait qu'une telle préoccupation se fasse jour, en lien avec d'autres opérations ailleurs en Atlantique, atteste d'une plus grande attention au patrimoine sous-marin.

La valorisation de ce dernier peut prendre un grand nombre de formes. Ainsi, l'épave métallique du Danton, ce cuirassé coulé en 1917 au sud de la Sardaigne par plus de mille mètres, devrait faire l'objet en avril d'une restitution en 3D par le Passion for innovation institute de Dassault Systèmes.

Nous sommes là, comme dans le cas de La Lune, à la charnière de la démarche scientifique (étape vers la possibilité de la fouille virtuelle) et de la valorisation pour le grand-public par le film en images de synthèse. Le résultat devrait voir le jour pour l'anniversaire de la perte du navire.

Agrandissement : Illustration 21

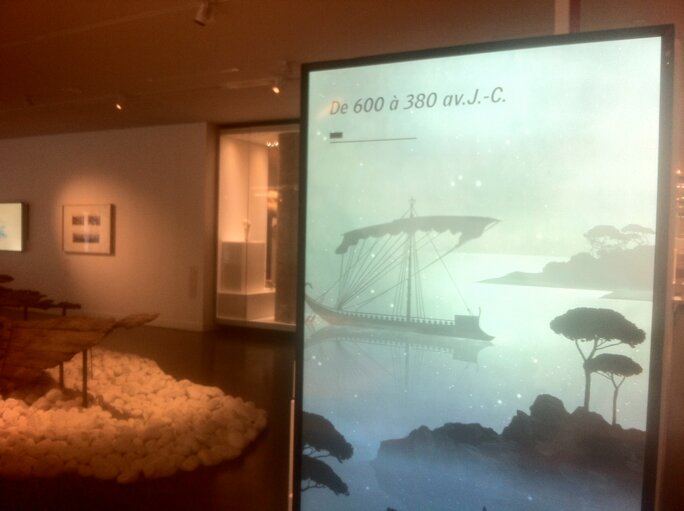

Certains musées jouent la carte de la présentation classique, comme à Bodrum et à Manille, alors que d'autres utilisent la médiation numérique, comme le nouvellement rénové Musée d'Histoire de Marseille où des écrans à taille humaine retracent l'odyssée des navires de la place Jules-Verne (sous la direction de Patrice Pomey, CNRS à Camille-Jullian)…

Agrandissement : Illustration 22

Des sites internet recensent l'actualité des épaves, voire en dressent des cartes GPS, alors que le patrimoine peut faire naître d'épineux problèmes. C'est le cas du croiseur nazi l'Admiral Graf Spee, dont l'emblématique aigle à croix gammée en bronze, remonté de l'épave en 2006, embarrasse le gouvernement uruguayen. Pendant ce temps, une réplique de l'Hermione s'apprête désormais à franchir l'Atlantique…

Agrandissement : Illustration 24

Archéotourisme?

La mise en valeur du patrimoine peut identiquement s'envisager in situ, c'est déjà le cas d'un certain nombre d'épaves "plongées" par les clubs. Cette approche peut cependant donner aussi naissance à des expérimentations, comme on le découvre dans un reportage de la BBC en Asie. The wreck detectives offre une hypothèse simple, médiatique, de restitution du commerce asiatique confronté aux écueils climatiques et à certains pièges à bateaux, dans ce cas sur les côtes vietnamiennes. Une sorte d'archéotourisme y semble possible.

Agrandissement : Illustration 25

L'idée de l’archéotourisme laisse sceptique Michel L'Hour qui y voit "un peu un mythe né autour de personnalités certes de bonne volonté et soucieuses d’ouvrir le patrimoine immergé au public mais qui fréquentaient beaucoup plus les couloirs de l’Unesco que de vrais sites archéologiques sous-marins immergés. Mais en réalité, en subaquatique c'est difficile, il y a vite beaucoup de sédiments, de vase, d'entretien à faire. Comme on dit, "au salon nautique, tous les bateaux tiennent la mer". Dans la réalité, c'est une autre paire de manches. L'archéotourisme est une affaire d'émotions, non de sciences. Au DRASSM, nous préférons communiquer à travers des expos, par exemple".

Agrandissement : Illustration 26

Agrandissement : Illustration 27

Pour autant, le DRASSM a lui-même reconstitué deux épaves romaines afin de permettre leur visite par les plongeurs sportifs et il envisage de renouveler cette expérience car c’est une "excellente valorisation in situ des biens culturels maritimes". Mais ce travail a été conduit après une longue enquête de terrain qui a permis en 2010 de choisir près de Marseille deux sites très privilégiés par leur environnement pour y réimmerger des amphores puisées dans le stock conséquent issu des fouilles du Grand Congloué. Autre initiative sans grand lendemain: l'Atlas palm. Mais pour le directeur du DRASSM, vieux complice des médias qui lui permettent de toucher le public, la médiatisation de l'archéologie participe de la part de rêve et de fantastique que véhiculent les épaves, ces "fantastiques machines à remonter le temps". Depuis les fouilles exotiques de Vanikoro en 2004, l'intérêt du public n'a fait que croître pour les vestiges sous-marins ou terrestres, et "hors-saison" car on s'y intéresse aussi hors des vacances ensoleillées de l'été.

Une meilleure communication, un public plus conscient d'un patrimoine qui grandit, des scientifiques passionnés, des développements technologiques désormais possibles… Un âge d'or? Dans un second article sur ce blog, nous proposerons un focus sur les activités d'A-Corros: l'application des "fluides subcritiques" au traitement des objets archéologiques sous-marins et un programme de recherches envisagé pour la protection des épaves métalliques directement dans la mer.